“空間環境地面模擬裝置”國家重大科技基礎設施中的綜合實驗樓效果圖。資料片

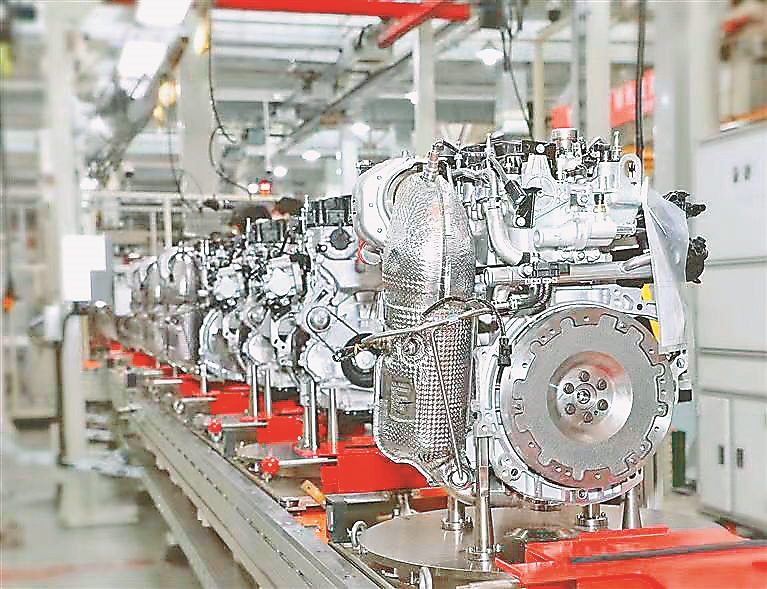

東安動力發動機生產線。

世界首臺100萬千瓦長短葉片精品轉輪。

白鶴灘右岸電站機組。

AC352升空。

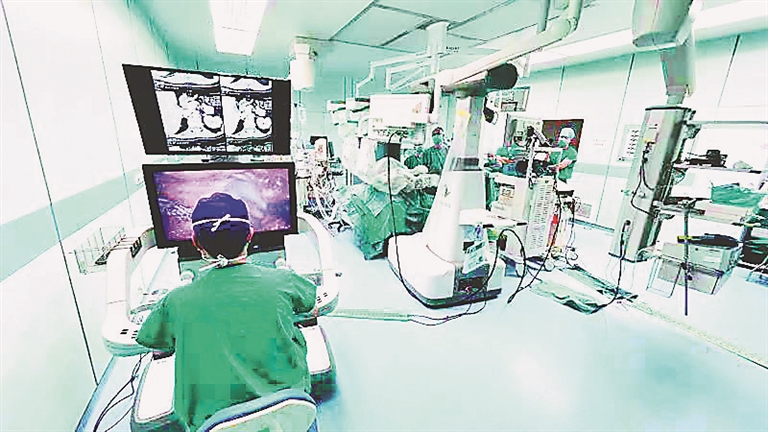

機械手臂。

思睿哲智能機器人項目。 資料片

哈電電機機器人自動疊片生產線。

哈爾濱新區智慧城市數據中心。

□本報記者 李愛民 劉瑞

冰城十年,創新跨越,星光熠熠。

在這片神奇的土地上,創新發展后浪推前浪,涌動不息。從“制造”到“智造”,一步一個腳印,一步一個臺階,奮力實現著從跟跑到領跑的蝶變。

蜚聲世界的白鶴灘水電站讓中國水電技術走進“無人區”,登上世界最高峰……“從0到1”,原創突破持續為科技創新提供源頭活水;

AC352直升機填補國產民用中型直升機領域空白,渦軸16直升機發動機、25MW中小燃氣輪機等填補國內空白……上天、入地、探海、登極,一項項“第一”,一次次在未知世界里留下“冰城足跡”,刻寫“冰城高度”;

“揭榜掛帥”不問英雄出處,多元評價體系人才輩出……破立并舉,科技體制改革源源不斷釋放創新潛能,激發創新活力。

這十年間,創新發展理念深入人心,創新驅動發展戰略落地生根,碩果累累;

這十年間,創新發展步伐不斷加快,科技自立自強交出精彩答卷,科技戰略支撐能力不斷提升;

這十年間,創新發展成果噴涌而出,科技創新推動冰城制造轉型升級,高質量發展破浪前行。

繼之以澎湃,許之以鏗鏘。

站上新起點、面向新時期,未來五年,哈爾濱將繼續扛起省會擔當,邁開步子、蹚出路子,發揮好創新示范、突破、帶動作用,勇做創新發展的領跑者。

鼓帆遠航,奮楫爭先。

這十年 “國家名片”見證冰城作為

十年求索,十年奮進,十年輝煌。

獲批國家小微企業創業創新基地城市示范,獲批三個國家級雙創示范基地,獲批建設國家新一代人工智能創新發展試驗區,獲批建設哈大齊國家自主創新示范區哈爾濱片區……這十年,是哈爾濱科技創新發展成效最突出的十年,一個個國家級創新頭銜,既是對哈爾濱創新能力的肯定,也是高水平建設國家創新型城市的堅實“底座”。

●鑄造創新硬核實力 搶占新技術制高點

十年來,哈爾濱戰略科技力量穩步增強。通過全力支持哈工大、哈工程等高校院所,不斷強化戰略科技力量,城市科研實力愈發深厚。十年間,“空間環境地面模擬裝置”國家重大科技基礎設施、國家動物疫病防控高級別生物安全實驗室等一批重大創新平臺在哈爾濱相繼落地建成。新增“一帶一路”聯合實驗室3個,新增重點實驗室137個,工程技術研究中心168個。新當選院士12人。獲得國家科技獎119項,其中哈工大劉永坦院士榮獲2018年國家最高科學技術獎;獲得省科學技術獎2207項。

十年來,哈爾濱創新創業活力競相迸發。先后出臺《深化科技體制改革加快高新技術成果產業化的實施意見》《推動“雙創”平臺高質量發展的若干政策》等多項政策措施,形成政策“組合拳”,全力營造優良的創新創業環境。2021年市級以上備案孵化器達到141個,比2011年增加111個;新建哈爾濱創業孵化產業園,獲批建設哈工大未來產業科技園,孵化面積達到105.8萬平方米,是2011年的2倍多;以對俄科技合作為特色的國際合作持續深化,新增國家級國際科技合作基地13個,總數達到20個,其中對俄合作基地17個,是全國對俄合作基地最多的城市。

以黑龍江省工業技術研究院(簡稱省工研院)為例,作為集中展示龍江高技術成果就地轉化成效的主要窗口和推動龍江經濟高質量發展的“動力源”,省工研院自2010年成立至今,服務體系企業173家,獲省重大科技成果轉化項目支持企業12家,備案省首批新型研發機構企業4家,幫助企業融資超30億元,推動建設產學研創新協同平臺14個。

創新載體不斷完善,創業帶動就業活力不斷顯現,創新創業已成為推動經濟轉型發展的重要力量和促進就業的重要支撐。截至2021年,市場主體超過102萬戶,全年城鎮新增就業9.96萬人,戰略性新興產業增加值占規上工業比重達到21.2%。

●創新成果不斷涌現 “國家名片”閃亮世界

十年來,哈爾濱科技創新成果不斷涌現。“嫦娥”探月、“神舟”飛天、“蛟龍”入海,“國之重器”都閃耀著哈爾濱制造的身影。

蜚聲世界的白鶴灘水電站,是我國突破極限挑戰,打造出的又一張引領世界的“國家名片”。它的重要參與者之一,便是哈爾濱本土老牌制造企業哈電集團。

2022年6月5日,酒泉衛星發射中。一道白光刺破藍天,神舟十四號載人飛船驚艷出征。翱翔太空的飛船關鍵部位的大量高精尖材料,產自哈爾濱本土老牌制造企業東輕。

為突破關鍵技術瓶頸,打破國外壟斷,哈爾濱在裝備制造、新材料、生物醫藥等領域組織實施了一批重點科技計劃項目,中船重工703所高性能燃氣輪機、哈獸研新型生物疫苗、49所高精度傳感器、省石化院特種膠粘劑等相繼投產,廣聯航空復合材料應用于C919大型客機,哈電集團研制單機容量世界第一的發電機組在白鶴灘水電站投產發電。

以創新驅動促進工業轉型升級。截至目前,已培育省級以上“綠色制造企業”60戶,省級智能化車間70個,國家級單項冠軍3項,國家級專精特新“小巨人”企業24戶,省級“專精特新”中小企業464戶,累計認定省級以上首臺(套)產品212臺(套)。

與此同時,哈爾濱與哈工大簽署兩輪《加快世界一流大學建設推動哈爾濱市振興發展合作協議書》,與16個大學大所簽訂轉化協議,全面推進科技成果落地轉化和產業化,為哈爾濱高質量發展貢獻科技力量。

●科技企業出手不凡 創新活力競相迸發

十年來,哈爾濱高新技術企業快速成長。一組數據見證了哈爾濱創新活力之強:2021年全市技術合同成交額達到265.9億元,是2011年的4.6倍;專利授權量達到22231件,是2011年的3.6倍;全社會R&D投入強度達到2.51%,超過全國平均水平。

2016年,哈爾濱海鄰科信息技術有限公司(簡稱海鄰科)成立,深耕公共安全行業相關的數字政府、數字民生、數字邊防等領域。乘數字經濟發展東風,如今企業已成長為年產值5億元的行業領軍企業。

2020年12月,哈爾濱工大衛星技術有限公司(簡稱工大衛星)成立。作為剛剛成立一年的高新技術企業,目前已手握3個星座87顆衛星的研制任務,正在洽談4個星座113顆衛星研制任務,可謂出身名門,出手不凡。

海鄰科也好,工大衛星也罷,其高速發展背后清晰可見濃厚的“科技底色”。科技型企業是老工業基地轉型升級的基礎。哈爾濱不斷加大高新技術企業培育力度,近年涌現出工大博實、工大衛星、海鄰科、科友半導體等一大批高技術含量、高成長性科技企業,新光光電、國鐵科技在科創板成功上市。數據顯示,2021年全市高新技術企業達到1751家,是2011年的5.7倍;實現營收2284億元,是2011年的2倍多,極大增強了哈爾濱經濟發展的韌性和后勁。

●產業邁向中高端 發展奔向高質量

十年來,哈爾濱抓創新調結構,產業層級邁向高端。著力打造全國大數據中心重要基地,獲批國家IPv6技術創新和融合應用試點城市,建成國家級互聯網骨干直聯點、區域國際關口局、哈爾濱先進計算中心等重大項目。建成5G基站1.87萬個。建成投用數據中心25家,數據中心設計機架7.59萬架,投入使用2.74萬架。華為、阿里、中興、百度、奇安信等企業在哈爾濱落戶。246戶企業通過國家兩化融合貫標體系評定。

十年來,抓開放促振興,龍頭企業發展壯大。哈爾濱市政府推動與哈工大、哈工程、中船重工703所、49所等高等院校、科研院所強力合作,與中航工業、中船重工等央企強強聯合,安天科技、工大衛星、新光光電、萬鑫石墨谷等一批新興企業迅速崛起,成為行業龍頭;龍江廣瀚、航天海鷹、海鄰科等企業發展壯大,領航行業發展;航空工業哈飛、中國航發東安、廣聯航空等航空企業成為國內翹楚;東盛金材的鋁合金添加劑遠銷俄羅斯等60多個國家,在全球銷售額位居第一位;省石化院的專用膠粘劑承擔全國75%以上的行業配套;哈電集團生產的水電機組和煤電機組占國內總裝機容量的50%和33%。

未來五年 打造東北亞科創中心城市

●錨定“工業強市”戰略 闖振興發展新路子

未來五年,哈爾濱聚焦“工業強市”戰略,推進實施招商引資、項目建設、規模企業培育和產業數智化轉型等重點任務,推動工業化和信息化深度融合,構建“1+2+3+N”的現代工業體系,打造“1+3+3”產業集群,構筑“一核一帶多園”的產業布局,形成多點支撐、多業并舉、多元發展的工業新格局。實施工業領域重點項目建設1000個,重點培育3個千億級產業集群。到2025年,規模以上工業企業達到3000戶,工業增加值占GDP的比重達到25%,戰略性新興產業增加值占規上工業增加值比重達到30%,數字經濟核心產業占GDP的比重達到15%。

●讓“關鍵變量”成為“最大增量”

圍繞建設“創新龍江”、打造“創新引領之都”,哈爾濱切實扛起省會擔當,找準換道超車的時機和路線,堅持向高新技術成果產業化要發展,持續增強科技創新的策源功能和供給能力,使科技創新的“關鍵變量”成為哈爾濱振興發展的“最大增量”,加快進入國家新一輪創新型城市行列,打造東北亞科創中心城市。

依托哈高新區,加快建設哈大齊國家自主創新示范區哈爾濱片區,打造“創新龍江”主引擎。

以極地環境模擬與測試大科學工程、現代農業與糧食安全國家實驗室等重大科技創新平臺為重點,支持建設更多高水平的實驗室、創新中心和新型研發機構。

統籌規劃全市創新創業生態布局,高標準建設松北科創集聚區和學府科創產業帶,重點規劃建設工大智谷、工程創谷、龍江碳谷、國際生物谷4個環大學大所創新創業生態圈。

在數字經濟、生物經濟等重點領域實施科技攻關專項,集中力量攻克“卡脖子”技術,加快建設國家新一代人工智能創新發展試驗區。

創新機制、搭建平臺、落實協議,布局建設高質量的孵化載體和科技產業園區,促進更多科技成果落地轉化。

制定實施《哈爾濱市打造吸引集聚人才平臺若干政策》,爭取進入國家“3+N”人才高地和人才平臺建設戰略布局。

完善對外科技合作布局,支持國際科技合作基地提質增效,積極爭取國家在哈爾濱布局中俄重大科技平臺項目,全面扛起建設全國對俄科技合作中心重任。

豐富科技招商和科技金融手段,圍繞產業鏈部署創新鏈,圍繞創新鏈完善資金鏈,培育壯大科技型企業,大力發展新興產業,加速實現從科技強到產業強、經濟強的發展跨越。

本版圖片由本報記者 李愛民 韓麗平 蔣國紅 蘇強 劉莉攝