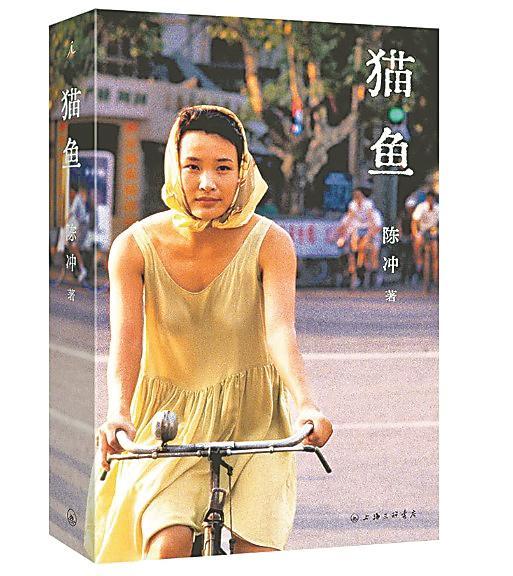

《貓魚》/陳沖/上海三聯書店/2024年6月

陳沖的《貓魚》是一部個人回憶錄,也是一部家族史詩,更是一場關于藝術與生命本質的哲學探討。這部非虛構長篇散文,通過細膩的筆觸,將演員、導演、作家等多重身份交織于文本中,以“貓魚”這一象征性意象為線索,串聯起家族記憶、個體創傷與藝術實踐之間的復雜關系。這部作品不僅是對個人歷史的回溯,更是一場對生命本質的深刻叩問。

陳沖的演藝生涯堪稱一部中國電影史的縮影。14歲進入上影廠,19歲以《小花》成為百花獎最年輕的影后,卻在巔峰時期選擇赴美留學,直面好萊塢的冷遇與文化身份的撕裂。書中詳述了她在《末代皇帝》中飾演婉容時的心理共振——拍攝期間恰逢婚姻瀕臨崩潰,角色的“哀怨與癲狂”與她的現實困境形成鏡像,導演貝托魯奇甚至通過挖掘她的潛意識使表演“渾然天成”。

陳沖的藝術觀建立在對“真實”的極致追求上。無論是飾演婉容時對角色復雜性的精準捕捉,還是執導《天浴》時對女性命運的深刻剖析,她的創作始終根植于對人性的探索。正如她所言:“創作的饑渴和激情,常常來自某種基于哀思的記憶和想象。”

與此同時,“深愛”是她藝術生命的另一內核。對家族、對電影、對文字的熱愛,構成她跨越文化藩籬的動力。在好萊塢低谷期,她堅持從一句臺詞的角色演起。在轉型導演后,她以《天浴》探討女性在時代洪流中的掙扎,將母性視角融入歷史敘事。這種深愛并非盲目的激情,而是歷經磨礪后的清醒選擇——正如“貓魚”雖渺小卻頑強,個體的藝術追求亦可穿透時代的迷霧。

“貓魚”這一意象貫穿全書,既是上海方言中“漏網之魚”的具象化,也是陳沖對記憶本質的哲學隱喻。書中寫道:“隨著貓糧的出現,它在人們的記憶中消失了。”這種易逝與頑強并存的特性,恰如其分地象征了記憶的碎片性:它們看似無關緊要,卻在某個瞬間成為照亮生命的微光。

陳沖通過書寫,將散落的記憶碎片拼接成一幅立體織錦。例如,童年時父親教她游泳的細節——被拋入深水掙扎,又在危急時被“拎出水面”——既是對父愛矛盾性的刻畫,亦是對藝術創作過程的隱喻:在危險與救贖的張力中,完成對生命本質的領悟。這種敘事手法打破了線性時間的束縛,使家族史、個人史與藝術史在文本中交織共振。

《貓魚》最終指向一個永恒的命題:個體如何在與家族、歷史、藝術的對話中找到自我?陳沖的答案是雙重的:一方面,她以“誠實”為鏡,照見生命中的榮耀與傷痕;另一方面,她以“深愛”為舟,載著記憶的碎片駛向藝術的彼岸。正如書中所言:“也許我們每個人都積累和融匯了所有生命的記憶,也許我們所體驗的無常,從來就是永恒。”

這部作品的價值不僅在于其文學性,更在于它為當代人提供了一種面對記憶的范式——在AI時代,當技術試圖解構人性的復雜性時,《貓魚》提醒我們:唯有真實的情感與無畏的反思,才能讓藝術超越時空,成為永恒的生命印記。