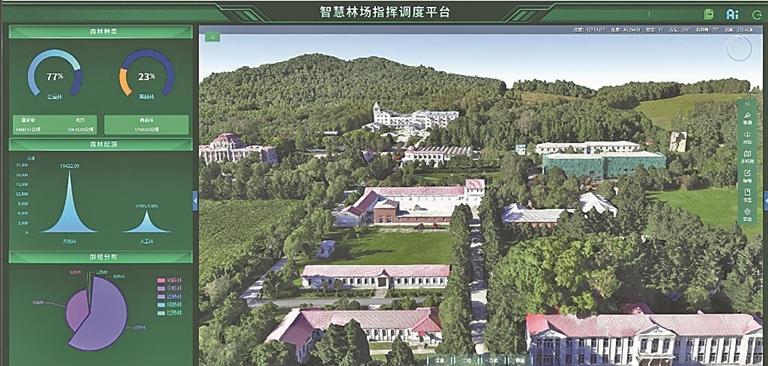

帽兒山智慧林場調度平臺。 圖片由東北林業大學提供

□本報記者 趙一諾

在黑龍江通北林業局的廣袤林區,護林員狄方來正在值班室里注視著屏幕。無人機傳回的實時畫面中,整片林區的樹木長勢、火情隱患一目了然。“過去巡山全靠兩條腿,一天走幾十里山路,林子深處難免有死角。”這位守護林海四十多年的老護林員感慨道,“現在有了‘天眼’,巡護效率翻了好幾倍!”

狄方來經歷的這場“智變”,源于東北林業大學智慧林業研發團隊帶來的技術革新。這場革新,正悄然重塑著我國林業管理的傳統模式,為守護綠水青山筑起一道堅實的“智慧防線”。

“十四五”時期,我國生態文明建設邁入新階段。東北林業大學圍繞綠色發展主題,將科技創新與生態保護深度融合。黑龍江省生態文明建設與綠色發展智庫專家、東北林業大學智慧林業研發團隊負責人、林學院黨委書記孫龍表示:“林業正面臨著從‘人力驅動’向‘智能驅動’,從‘粗放管理’向‘精細治理’轉型。”

轉型的核心理念凝聚在“1+1+1+N”的智慧林業框架中。據生態系統大數據研發中心主任周源介紹,這套體系通過“空—天—地”立體感知網絡,織就了一張無死角的林區監測網。衛星遙感把握宏觀動態,無人機巡護完成精細勘察,地面設備實時采集數據——三者協同,讓綠水青山有了“智慧守護者”。

在龍江大地上,這套系統正發揮著實效。通北林業局的無人機調度系統將巡護效率提升3倍以上,年節省人力成本超百萬元。在大興安嶺林區,系統可提前7天預測火險等級,為森林防火贏得寶貴時間。帽兒山林場的智慧管理平臺,實現了對森林資源的全天候監測,讓林業管理從“被動響應”轉向“主動預判”。

更令人振奮的是,科技創新正在生態保護的多個領域開花結果。服務“雙碳”目標的綠色發展平臺,將碳匯項目設計文件完成時間從以往的3個月縮短至幾分鐘;部署在自然保護區的智慧管理系統,通過紅外相機智能識別,已記錄到獸類活動10萬余次,國家二級以上保護鳥類超135種,為生物多樣性保護提供了精準數據支撐。這些突破,正是“十四五”規劃中推動綠色發展理念在龍江大地的生動實踐。

“十四五”期間,東北林業大學通過這種“需求導向、跨學科協同”的科研模式,不僅讓科研成果在龍江大地落地生根,更在2024年新增“智慧林業”本科專業,為生態保護培養復合型人才。項目建設中形成的裝備基礎和積累的數據資源,已向校內各科研團隊開放共享,顯著提升了學校的科研和教學支撐能力。

東北林業大學黨委常委、副校長李明澤表示:“智慧林業的實踐證明,以國家戰略為引領,進行系統性、一體化的頂層設計,是推動林業現代化的關鍵。”經過多年探索,學校正在形成一套可復制、可推廣的智慧林業技術體系和應用模式,其核心在于實現信息技術與林業實踐的深度融合。

“未來,東北林業大學將繼續聚焦國家重大需求,深化有組織科研,在智慧林業領域重點攻關。”李明澤說。隨著“十五五”新征程即將開啟,這套經過實踐檢驗的智慧林業體系,將繼續為守護綠水青山提供強有力的科技支撐,在廣袤的龍江大地上書寫更加精彩的生態答卷。