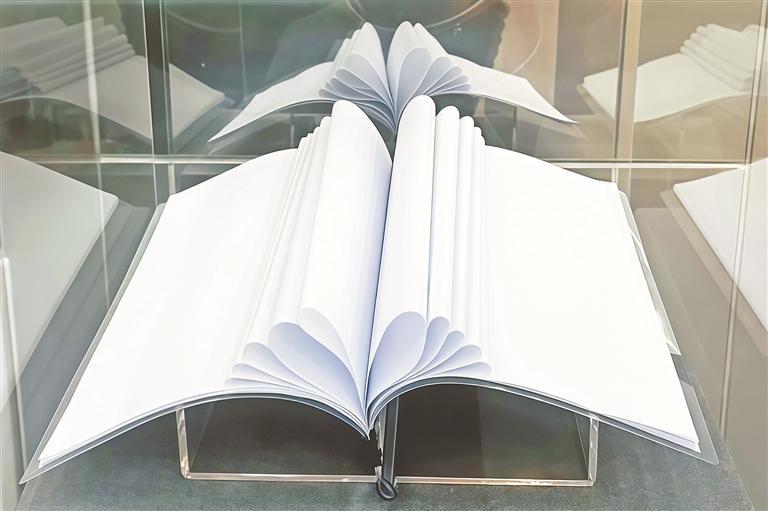

恒豐紙業自主研發生產的世界最薄印刷紙。

工作人員操作設備。

□文/本報記者 杜清玉 攝/本報記者 董廣碩

機器轟鳴,牡丹江恒豐紙業集團有限責任公司巨大而潔凈的22號機廠房內,只有寥寥數名操作人員穿梭的身影。高速運轉的紙機正悄然“流淌”出世界最薄的印刷紙——僅19克,單頁厚度0.025毫米,薄如蟬翼,卻能承載雙面多色印刷。

“2023年,19克薄型印刷紙問世。在此之前,最薄的是22克,代表了當時印刷紙技術的先進水平。”公司副總經理潘高峰說,“憑借我們自身的技術底蘊,我們認為可以做出更薄的紙,于是便開始朝著更薄的方向研發。”

從22克到19克,這減輕的3克,背后是一場持續數年的工藝革命。每減重一克,都是一次對紙張纖維結構、打漿工藝、濕部化學的極限挑戰。把紙做薄不算難題,真正的挑戰在于,如何讓它在變薄的同時,還能兼具高強度、良好的柔軟度,并且不產生靜電吸附。

改進機械設備、調整工藝配方、反復實驗試制,用了大半年的時間,投入了幾十萬元,終于成功生產出這款革命性的產品。如今,19克薄型印刷紙已經走向世界,應用于故宮博物院詞典類書籍及國外部分書籍的印刷。它不僅是恒豐紙業科技創新的結晶,更成為中國造紙業向世界展示的一張閃亮名片。

薄紙背后,是不斷演進的智能制造體系。

在恒豐紙業2025年5月剛剛投產的年產4萬噸綠色低定量特種涂布紙生產線上,幾乎所有的設備都貼著“中國制造”的標簽。“該項目全部由我們自主設計,國產化設備替代率達90%以上,整個項目的投入至少降低了60%。”公司制造總監張成龍說。

2018年開始,恒豐紙業便走上了設備國產化替代的道路,從18號到22號紙機,新增的13萬噸產能全部采用國產紙機。

走在恒豐的智能工廠中,機器高速運轉,每臺紙機配備超過3000個自動化控制點,每分鐘可處理超20萬條控制類數據,為精準管理提供支撐。記者看到一個顯示屏上,當前生產工單中的各類數據曲線起伏波動,影響因素、模型預警數據盡現眼前。這正是行業內的“前瞻利器”——一套AI工藝預測系統,它能提前3分鐘預測產品質量波動,主動調整參數,將缺陷消滅在“萌芽”階段。

“我們從‘事后檢驗’轉向‘事前干預’,廢品率大幅下降。”公司安全生產辦公室主任王德介紹。

有著73年歷史的恒豐紙業,曾是一家偏居北疆的老牌造紙廠。如今,它已躋身全球先進的特種紙研發制造領先陣營,產品覆蓋煙草工業用紙、食品包裝紙、薄型印刷紙等上百個品種,持有有效專利百余項,參與制定國家及行業標準數十項。

蛻變不僅發生在產品和產線上。

“過去人們總覺得造紙是‘高耗能、高污染’的傳統行業,但通過發展新質生產力,恒豐紙業徹底顛覆了這一印象。現在比的是技術、是質量、是綠色指標。”公司副總經理李恩雙說。

恒豐紙業近年來持續推進清潔生產:實現水資源循環利用,采用先進廢氣處理設備,加裝屋頂光伏電站,不斷提升單位產品的“含綠量”。2024年,恒豐成為中國首家明確科學碳目標的特種紙企業,并獲得AWS國際可持續水管理體系認證;2025年,在CDP水安全與氣候變化評級中躋身全球披露企業前3%。

回眸“十四五”,一張重量僅19克、厚度僅0.025毫米的薄紙,承載的是一家老牌制造企業從技術追趕到智能引領的躍遷之路。它向世界證明:傳統產業一旦注入創新動能,就能在黑土地上長出新的年輪。